手書きの作業日報による転記作業や集計の負担は、現場の大きな課題です。作業日報のDX化は、こうした課題を解決し、現場の生産性を向上させる手段です。

しかし、いきなり全部署で導入すると、現場から反対意見が出たり、運用が定着しなかったりする恐れがあります。

本記事では、作業日報をDX化する順番から、DX化されたデータの具体的な活用方法、導入時のメリットとデメリットまで詳しく解説します。また、現場から出る反対意見への対処法もご紹介します。

適切な手順と対策を知ることで、作業日報のDX化をスムーズに進め、集計作業の削減や品質改善といった成果を現場で実現できるでしょう。

作業日報をDX化する順番を解説

作業日報のDX化を成功させるには、正しい順番で進めることが大切です。いきなり全部署で導入すると混乱を招きますが、段階を踏めばスムーズに進められます。

ここでは、現場で実際に効果があったDX化への4ステップを解説していきます。

DXを導入する理由を説明する

DXを導入する理由を説明する際は、集計担当者と現場作業者の双方にメリットがあることを伝えましょう。

集計担当者には、「手書きの作業日報を毎日Excelへ転記する作業がなくなり、残業時間を削減できる」と具体的に説明してください。

現場の作業者には、「手書きより入力する方が楽になる」という声があることを伝えると効果的です。実際に導入した現場では、作業者からも好評を得ています。

上司に説明する場合は、「チームの無駄な時間をなくし、付加価値の高い仕事に集中できる環境を作る」という視点で話しましょう。

導入ツールの選定

導入ツールの選定では、「高機能かどうか」ではなく、「自社の課題を解決できるか」という現場目線で選びましょう。

まず自社の課題を明確にしてください。「日報の転記作業をなくしたい」「不良データを分析したい」など、何のために導入するのかを確認します。次に、候補となるツールの機能を評価しましょう。

特に、ITが苦手なメンバーでも直感的に使えるか、操作が簡単であるかは注目すべきポイントです。

導入にかかるコストと、得られるリターンを比較検討することも欠かせません。現場の課題と、ツールの機能・コストを比べ、自分たちの現場に合うものを選ぶことがDX成功のポイントとなります。

テスト運用する

テスト運用は、全製品で一斉に始めるのではなく、小規模でスタートさせましょう。現場に合った最適な形を、低リスクで見つけられるからです。

新しい仕組みを導入すると、「入力項目が足りない」「操作がわかりにくい」といった問題点が必ず出てきます。

当社では、全製品の作業日報を一度にDX化せず、常時、流動している3機種だけで運用を開始しました。

小規模で試せば、仕様の変更を柔軟に行えます。問題点を一つひとつ改善しながら、使いやすいルールを確立しましょう。

マニュアルを作成する

マニュアルの作成は、リーダーだけで完成させるのではなく、現場のメンバーと一緒に作り、改善し続けましょう。

完璧なものを最初から用意する必要はありません。

当社では作業者に実際に作業日報を入力してもらい、ヒアリングを重ねながらマニュアルを作成しました。1回の作業で完璧なマニュアルが完成することはなく、必ず後から改善点が出てきます。

「入力項目はプルダウンの方が楽」「写真添付の手順がわかりにくい」といった現場の声を吸い上げ、その都度マニュアルに反映させてください。

地道にブラッシュアップを続ければ、作業者全員が納得して使える仕組みを育て、DX化を成功に導けるでしょう。

DXで電子化されたデータの活用方法

作業日報を電子化すると、膨大なデータが蓄積されます。しかしこれは単なる記録ではありません。分析すれば品質改善や業務効率化につながる貴重な情報源になります。

ここでは、DX子化されたデータを実際にどう活用するのか、3つの方法を解説していきます。

不良品・不具合の発生傾向分析と品質改善

不良品・不具合の発生傾向分析と品質改善では、DX化された作業日報のデータを分析することで、不良品や不具合が「いつ」「どこで」「なぜ」発生しているのかを突き止められます。

紙の作業日報では集計が困難だった「特定の機械」「特定の時間帯」「材料のロット」といった情報を掛け合わせて分析できるため、見過ごされてきた発生傾向のパターンを掴めます。

当社の事例では「A機械の立ち上げ直後に不良品が多発している」という傾向を発見しました。始業前点検の項目を見直した結果、不良品率を改善できました。

データという客観的な根拠は、改善活動を加速させます。

不良ロットのトレーサビリティ強化

不良ロットのトレーサビリティ強化は、万が一の不良品発生時に製造履歴の把握に役立ち、企業の信用失墜を防ぐ手段になります。

以前は、不良ロットの原因究明には倉庫に散らばった紙媒体の情報を手作業で突き合わせる必要がありました。その結果、特定までに数日を要し、顧客への報告が遅れていました。

作業日報をDX化すると、検索ボタンひとつで製品に関わった生産者や工程ごとの作業者を確認できます。

当社では従来数日かかっていた原因特定が数分で完了し、リコールの範囲をピンポイントで抑えられるようになりました。無駄なコストを削減するだけでなく、顧客への迅速で誠実な報告を可能にし、企業の信頼を守れます。

検査員ごとの作業時間の分析と業務負荷の平準化

検査員ごとの作業時間の分析と業務負荷の平準化では、これまで感覚でしか判断できなかった個人の業務負荷をデータで可視化し、チーム全体の作業を平準化できます。

作業日報をDX化すれば、個々の検査員がどの作業に時間がかかっているのか、ボトルネックになっていた作業は何かを特定できます。また、「あの人は楽をしている」といった作業者の不満も、数字を用いて客観的な説明が可能です。

当社では数値をもとに仕事を振り分けることで、一部の作業者への負荷集中を解消しました。チーム全体の残業時間を削減しつつ、品質を維持できています。

データに基づいた公平な采配は、メンバーの納得感を高め、生産性を底上げします。

作業日報をDX化するメリット

作業日報のDX化は、紙をデジタルに置き換えるだけではありません。現場の働き方そのものを変える力を持っています。

本当の価値を理解するため、3つの具体的なメリットから見ていきましょう。

情報がリアルタイムで把握できる

情報がリアルタイムで把握できると、問題への初動を早め、生産ロスを最小限に抑えられます。

生産数や稼働時間などの基準値をあらかじめ設定しておけば、異常値が入力された際に赤文字で表示されたり、リーダーのスマホにアラート通知を飛ばしたりすることが可能です。

ある工場では、設備の異常な稼働停止時間が入力されると、パトランプとアラーム音で異常を知らせる仕組みを構築しました。

その結果、リーダーはすぐに現場へ直行し、異常の原因を追究できます。

作業日報のDX化は単なる報告ではなく、異常をリアルタイムに知らせる「現場の監視塔」として機能する点がメリットです。

集計作業がスムーズ

集計作業がスムーズになると、月末や終業後に行っていた面倒な集計作業を実質ゼロにできます。

従来は、部下から集めた手書きの作業日報をExcelに転記し、不良品率や稼働率を計算していました。しかし、現在は数時間かけていた日次・月次の集計作業がボタンひとつで完了するようになりました。

作業日報をDX化すれば、翌日以降にならなければ分からなかった不良数を早期に把握でき、不良の撲滅に一歩進めます。

また、転記ミスもなくなり、集計作業の負担も減ります。

リーダーや担当者の貴重な時間を単純作業から解放できる点は、DXの大きなメリットです。

データが検索できる

データが検索できると、過去の膨大な記録を「検索可能なデータベース」に変え、トラブル解決や技術継承の武器になります。

従来は、「あのトラブル、前にもあったはず」と思いながら、分厚いファイルを探したり、ベテラン社員の記憶に頼ったりしていました。作業日報をDX化すれば、機械名や不具合の状況をキーワードで検索するだけで、過去の類似事例、原因、対処法がすぐに見つかります。

先日、若手作業員がトラブル発生時に過去の作業日報を検索し、ベテランが残した対策履歴を参考にして迅速な初期対応ができました。

眠っていた過去の履歴がチーム全員で共有できる貴重なノウハウに変わります。

作業日報をDX化するデメリット

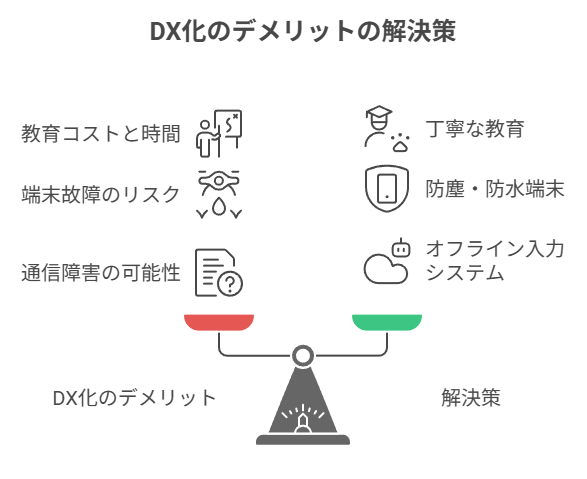

作業日報をDX化するデメリットには、現場の物理的な環境や、人の「慣れ」に起因する課題が存在します。ただし、これらは事前の対策で解決できるものばかりです。主なデメリットは以下の通りです。

- IT機器への不慣れによる教育コストと時間

- 水濡れ、油、粉塵による端末故障のリスク

- 停電やネットワーク障害時に記録できなくなるリスク

IT機器に不慣れなメンバーへは、テスト運用期間中に丁寧な教育を行えば解決できます。実際に当社では、1〜2週間の運用で操作に慣れたという報告があります。

水濡れや油、粉塵による端末故障には、防塵・防水性能の高い端末を選ぶことで対応できます。停電やネットワーク障害への対策として、オフラインでも入力できるシステムを選べば安心です。

物理的環境や操作性の課題を事前に想定し、適切な対策を講じれば、デメリットを最小限に抑えられます。

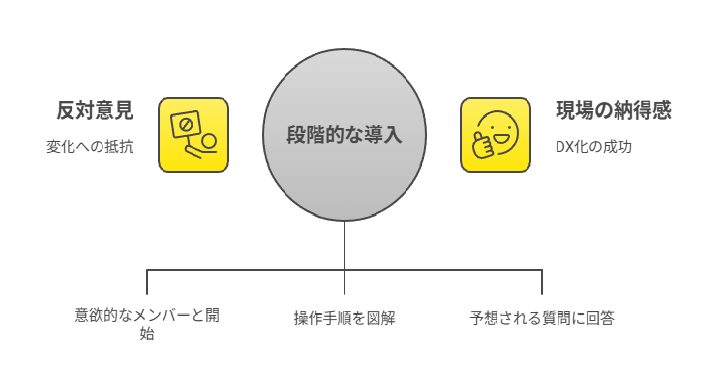

DX化の際の反対意見の対処方法

DX化の際の反対意見の対処方法は、一方的に説得するのではなく、事前準備と段階的な導入で懸念を解消することです。

現場から上がる主な反対意見は以下の通りです。

- 手書きの方が慣れていて簡単だ

- パソコンやタブレット操作に慣れていなくて使えない

- 現状で十分仕事が回っているのに変更する必要がない

当社で作業日報をDX化した際も、同様の反対意見が出ました。これは変化を嫌う人間の本能です。

対処法として、まず意欲的なメンバーと一部のラインからスモールスタートで始め、成功体験を共有しました。

また、操作手順を図解で説明したマニュアルを作成したり、「ログインできない時は?」など予想できる質問をQ&A方式でまとめておくと効果的です。

地道な準備で現場の納得感を引き出すことがDX化成功のコツです。

まとめ:作業日報をDX化して業務効率を高めよう

本記事では、作業日報をDX化する正しい順番から、電子化されたデータの活用方法、メリットとデメリット、反対意見への対処法まで解説しました。

作業日報のDX化を段階的に進めれば、集計作業の削減や品質改善、トラブル対応の迅速化といった成果を現場で実現できます。一方で、IT機器への不慣れや端末故障のリスクを放置すれば、導入が失敗に終わる恐れもあります。

適切な手順と丁寧な準備で進めれば、作業日報のDX化は現場の生産性を大きく向上させる強力な手段になるでしょう。

🚀 DX化コスト削減効果診断

あなたの会社に最適なDX化アプローチを見つけましょう!